(毎日新聞2002年12月3日東京朝刊から)

定年を目前に末期がんを宣告された。どうやら長くはないらしい。生涯一記者として、「生老病死」という人類永遠のテーマを追い続けてきた僕自身が、最後の2文字を突きつけられたのだ。ならば42年間の記者人生の締めくくりとして、自らの肉体をフィールドにルポルタージュを送りたい。生と死の風景が蜃気楼(しんきろう)のように揺らぐこの時代を、最期まで生きようとする思いを。

(12月3日)More

<読者の皆様へ>

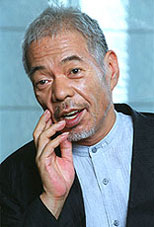

「生きる者の記録」は、「末期がんになった者にしか書けないルポを残したい」という佐藤健・専門編集委員の強い思いが出発点になっています。同じ病と闘う人々の姿やがん治療の現状をも含めてリポートしていきます。

佐藤記者は61年に入社。学芸部や社会部などで計42年間、文化人類学的な視点からのルポルタージュ的手法を身上として歩んできました。宗教記者としても知られ、著書には「マンダラ探険」「東欧見聞録」「ルポ・仏教」「イチロー物語」「演歌・艶歌・援歌 わたしの生き方 星野哲郎」があります。

60歳を迎えた今年11月で退職の予定でしたが、定年を延長して執筆にあたります。(毎日新聞東京本社編集局)

定年を目前に末期がんを宣告された。どうやら長くはないらしい。生涯一記者として、「生老病死」という人類永遠のテーマを追い続けてきた僕自身が、最後の2文字を突きつけられたのだ。ならば42年間の記者人生の締めくくりとして、自らの肉体をフィールドにルポルタージュを送りたい。生と死の風景が蜃気楼(しんきろう)のように揺らぐこの時代を、最期まで生きようとする思いを。

もしも、体調がいま少し回復していたならば、僕はいまごろ腰までの積雪の中をラッセルしていたはずだ。秋田県東部の山深き峡谷にある湯治場「玉川温泉」。全国各地からがんを患う人々が集まるという湯煙を目指しながら……。

12月2日、僕は東京都文京区にある東京大学医学部付属病院にいる。1年前に完成した入院棟14階の「ターミナルケア病棟」。その窓から見える冬空に、はるかみちのくの空の色を重ねている。

最初にがんの告知を受けたのは昨年夏だった。「100%肝臓がんです」。医者はいとも簡単に言ったものだ。

ショックはさほどなかった。むしろ、間近に迫った取材旅行への影響の方が気がかりだった。76年に菊池寛賞を受賞した連載記事「宗教を現代に問う」で、自ら得度(とくど)して雲水(うんすい)になって以来、長い間たどり続けた「仏教伝来の道」。その総仕上げともいえるシルクロードへの旅だった。

先端技術による治療を受け、幸いにもその後2度にわたって中央アジアを旅することができた。そして、旅の記録は今年の本紙日曜版に「阿弥陀が来た道」として連載されて、還暦を迎えた先月11日に、42年間の新聞記者生活に終止符を打つつもりでいた。

食道や首のリンパにも新たながんが見つかったのはその最後の原稿を書き上げた今年5月だ。

「長くみてあと1年でしょうか……」

医者は語尾を濁しながら言った。

「玉川温泉」の名は、「がんに効く」と言ってキノコや薬を送ってきてくれた幾人かの友人が口にした。「放射線や地熱の高温で腫瘍(しゅよう)が消えるらしい。だまされたと思って行ってごらんよ」。あまりの熱心な勧めに、放射線治療の合間を縫って、JR東京駅から秋田行き新幹線に乗車したのは6月末のことだった。

「玉川温泉」の名は、「がんに効く」と言ってキノコや薬を送ってきてくれた幾人かの友人が口にした。「放射線や地熱の高温で腫瘍(しゅよう)が消えるらしい。だまされたと思って行ってごらんよ」。あまりの熱心な勧めに、放射線治療の合間を縫って、JR東京駅から秋田行き新幹線に乗車したのは6月末のことだった。

このルポルタージュはそんな「みちのく」への旅路から幕を開ける。あの日、雨がやみ鈍色(にびいろ)の雲の間からちょっぴり青い空がのぞいた山間の道を、僕たちを乗せたバスは山のかなたにある湯治場に向けて走っていた。

◇希望つなぐ湯治場−−裸で癒やし合う

◇私は胃と肝臓。余命半年と言われ3年です。おたくは?

久しぶりの長旅とはいえ、自分の体力がこれほどまでに落ちているとはついぞ思わなかった。東京から新幹線で3時間。JR田沢湖駅でバスに乗り換え、渓谷沿いの山道をさらに2時間。ブナやヒノキの原生林の間に湯煙を見つけた時、疲労はピークに達していた。

そんな気分を吹き飛ばしてくれたのはおいしい空気と、湯治宿の前の村祭りのようなにぎわいだった。関東や東北各地から観光バスでやってきた中高年の男女が数十人。みんなハイキングのような装いで、生き生きと明るい表情なのだ。八幡平を散策したついでに「ウワサ」の温泉でひと風呂浴びに来たらしい。

|

| 岩盤浴をする人たちで、24時間人が絶えることはない=玉川温泉で02年夏、滝雄一写す |

その人波の間を、ゴザを脇に抱えた奇妙ないでたちの一群がおぼつかない足取りで歩いている。聞けば「岩盤浴(がんばんよく)に行く」という。

部屋で一休みしてから彼らの行方を追った。300メートルほど行くと突然、「賽(さい)の河原」をほうふつさせる源泉の景色が広がった。煮えたぎる熱地獄。イオウ臭とともにあちこちから噴気が激しく上がっている。

誰のための供養だろうか。積石(つみいし)が点在する岩の上で十数人がゴザを敷いて横たわっている。地底のマグマから伝わる50度近い熱と、特別天然記念物の「北投石(ほくとうせき)」が発する放射線による腫瘍(しゅよう)縮小を願う人々である。

場所を探していたら初老の男性が「ここ空いてるよ」と手招きしてくれた。隣に寝そべると、こんな言葉が続いた。「おたくはどちらが悪いんですか。私は胃と肝臓。余命半年と言われてもう3年になります」

翌朝、僕は午前4時すぎから一番風呂で、大浴場のお湯に首までつかっていた。湯船のヘリに腰掛けた2人組がおなかの傷を指でたどりながら、笑い声を上げた。

「さながら、歴戦の勇士ってところですな」

「はい、3度ほど切りました。グルリ回って山手線。真ん中通るは中央線ってね」

周りを見ればいずれの体にも大きな傷の跡。それをまるで誇らしげに、胸を張って堂々と歩く人々がいる。手術をしていない僕が気後れしてしまいそうだ。

「正確なデータはありませんが、湯治客の7、8割が末期のがんでしょうか」。これは宿の従業員の話である。もちろん効果が科学的に裏付けられたわけではないし、一度訪れただけで亡くなった人も数多い。しかし、ワラにもすがるように全国各地から人々がやって来る。そして「がんに勝った」という伝説や希望がここには満ちている。

生まれや育ちや、学歴や地位はここでは関係がない。がんはそんなことにはおかまいなしだ。「オレの気持ちが分かるか」という泣き言も反則。なにせ大半が医者からサジを投げられた人なのだ。

つまり、ここでは人々が丸裸で病んだ仲間を受け止め、癒やし合っているのではないか……。

物思いにふけりながら上がり湯をかけていたら、股間(こかん)をタヌキの置物のように膨らました男性が通って行く。なんと水を入れたビニール袋にあそこを根元まで入れて、縛っているではないか。言葉をなくしていたら隣の男性が笑って言った。「強酸性のお湯が染みないようにしてるんだ。金冷法にもなるしね」

浴場を出ると、休憩スペースで湯上がりの牛乳を手にした人々がにぎやかに朝のあいさつを重ねている。そして、窓から差し込む日の光が新しい一日の始まりを告げていた。=つづく

![]()

「玉川温泉」の名は、「がんに効く」と言ってキノコや薬を送ってきてくれた幾人かの友人が口にした。「放射線や地熱の高温で腫瘍(しゅよう)が消えるらしい。だまされたと思って行ってごらんよ」。あまりの熱心な勧めに、放射線治療の合間を縫って、JR東京駅から秋田行き新幹線に乗車したのは6月末のことだった。

「玉川温泉」の名は、「がんに効く」と言ってキノコや薬を送ってきてくれた幾人かの友人が口にした。「放射線や地熱の高温で腫瘍(しゅよう)が消えるらしい。だまされたと思って行ってごらんよ」。あまりの熱心な勧めに、放射線治療の合間を縫って、JR東京駅から秋田行き新幹線に乗車したのは6月末のことだった。